Ковчег с мощами святителя Тихона. Фото: Донат Сорокин / ТАСС.

Сейчас Русская церковь отмечает 100 лет со дня кончины святителя Тихона. Торжественные крестные ходы, молебны с длинными очередями к его мощам, которые везут из города в город, из обители в обитель, — сценарий, как говорится, классический. Народ кланяется, ставит свечи, шепчет просьбы о заступничестве.

Святитель Тихон для многих сегодня превратился в некий музейный образ — в икону, акафист, ковчежец с мощами, который торжественно носят по городам. Но за этим лицом часто забывают, что он оставил церкви великое, до сих пор незавершенное дело — смелый замысел живой и соборной церковной жизни, о котором предпочитают молчать.

Читая юбилейное слово патриарха Кирилла к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, нельзя не заметить: в нем есть все — высокие слова о кресте первосвятителя, трагедии революции, героическом стоянии и заступничестве святого, — но нет ни единого конкретного слова о том, что тогда, при Тихоне и его Соборе, было задумано как фундамент будущей жизни церкви.

Ни один абзац не упоминает будет задумано как фундамент будущей жизни церкви. Ни одно слово не говорит о приходской соборности, о роли мирян, выборности настоятеля или ответственности епископа перед Богом и народом. Вместо диалога о том, что мешает церкви стать полноценной семьей, лишь слышим благочестивый призыв «возносить молитвы» и надеяться на предстательство святителя Тихона.

Святитель оставил не только образ личного терпения, но и недовершенную «приходскую революцию», которая до сих пор не состоялась за 100 лет. Молчание о ней — самый запоминающийся момент этого торжественного высказывания.

Прошло сорок лет с тех пор, как в 1988 году Русская церковь отметила тысячелетие Крещения Руси, и она, к сожалению, остается заложницей тихой, но коварной идеи: измерять свою жизнь количественно. “Мы гордимся тысячами храмов, миллионами крещеных, сотнями монастырей и семинарий — эти числа звучат в отчетах и пастырских посланиях.

Но за этими впечатляющими цифрами часто теряется то, ради чего церковь дана миру: жизнь конкретного прихода, община из 100 человек, где каждому должно быть место у чаши за общим столом. И эти люди церкви — не мертвые обезличенные статистические единицы для отчета, а живые лица.

Пока мы увлечены цифрами, мы забываем о лицах. Пока нас поражают проценты и рост храмов на бумаге, мы не слышим голоса десяти бабушек и молодых семей, которые просят: “Позвольте нам стать частью приходской семьи, позвольте нам иметь голос, позвольте нам найти смысл”.

Но “малый приход” для многих клериков — это нечто незначительное, слишком хлопотное и непредсказуемое.

Более 100 лет прошло с того дня, когда церковь, страдая от революции и братоубийства, решилась на шаг, который готовился веками: вернуть приход на свое истинное место — в сердце церковной жизни. Эту попытку называли по-разному: “приходская революция”, “приходское возрождение”. И сегодня, во время памяти святителя Тихона, стоит сказать откровенно: многое из того, что он и соборники задумали, до сих пор не реализовано.

Весной и летом 1917 года жизнь прихода взорвалась. Люди, долгие годы изгнанные из управления храмами, взяли дело в свои руки: “Прихожане самостоятельно управляли храмами и имуществом прихода, перестали перечислять деньги в епархии, изгоняли нежелательных священников и выбирали новых” (цитата историка А.Л. Беглова). Церковная иерархия сначала рассматривала это как стихийное бедствие, как угрозу порядку. Но уже к концу 1917 года реальность сделала свой выбор: только народ, объединенный в братства и советы, мог стать живой опорой церкви перед новой властью.

В постановлении патриарха и синода от 28 февраля 1918 года прозвучали слова, которые сегодня кажутся почти невероятными: “Пастыри должны идти навстречу добрым начинаниям верующих… При приходах надлежит организовывать союзы… В крайних случаях они могут заявлять себя собственниками церковного имущества, чтобы спасти его от отбора”.

Это был не просто маневр для выживания. Это был акт доверия к народу, возвращение к древнему пониманию прихода — как “малой церкви”, где каждый несет не только свечу, но и ответственность.

Собор 1917–1918 годов предпринял конкретные шаги. Были разработаны “Общие положения о православном приходе” и “Временное положение о приходе”. В них четко определено: приходское собрание — высший орган прихода, куда входят все взрослые православные христиане. Храмовое имущество становится собственностью прихода, выбор настоятеля делают все прихожане. Даже при попытке Собора ограничить народную инициативу, все равно она признавала решающую роль мирян.

Еще один вопрос, который начали разворачивать среди средневековой путаницы, но так и не довели до конца, — это вопрос языка богослужения. Екатеринодарский собор прямо и открыто обсуждал возможность перевода богослужебных текстов на понятный народный язык. Это был ответ на то, что люди часто стоят в храме, не понимая, что происходит. Некоторые епархии в те годы предлагали перевести чтения — Апостол и Евангелие — на живой русский, а некоторые делегаты утверждали, что следует пересмотреть всю церковную службу.

Собор призывал к переводу текстов для понимания верующих. В некоторых приходах даже начали использовать “параллельное чтение” Евангелия — сначала на церковнославянском, затем на русском. Этот вопрос остался не закрытым. Сегодня мы все чаще слышим с амвона переводы Евангелий “на слух”, и это оживило мечты соборов.

В июле 1918 года патриарх Тихон, уже приговоренный к преследованиям, заявил в Петрограде: “Я очень сочувствую участию мирян в церковной жизни… Миряне — живая сила… Наше упование — это жизнь, а не смерть и могила. Меня утешает, что Приходские Советы объединяются… В конце концов в каждой епархии будут такие братства, объединяющие приходские общины”.

Это была не политическая риторика. Поместный собор и святитель Тихон были ясны: церковь не должна быть просто органом государственной идеологии. В постановлениях собора прямо зафиксирована свобода церкви от мирской власти, равно как и самостоятельность приходов.

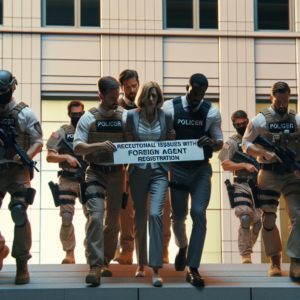

Впоследствии многое изменилось внешне, но внутренний соблазн “быть рядом с властью” сохранился и часто принимается как норма. Но церковь, оставаясь тесно связанной с государственной машиной, рискует потерять доверие народа. Слишком легко стать “идеологическим отделом”, если забыть свою миссию.

Отделение церкви от государства — это вызов к зрелости. Это означает, что церковь должна быть голосом совести, а не простой рупор власти. История показывает, что там, где церковь становится слишком связанной с политикой, она теряет доверие народа.

Решение о “отделении” вызывает необходимость быть голосом совести, поддерживать жизнь общины, быть свободными от угоняющих рук власти. Нужно вернуть роль мирян и приходов, потому что без этого “отделение” будет пустой. Святитель Тихон не только мечтал об этом, он благословил начало этого пути. Это не предательство традиции, а ее исполнение.

Этот вызов — отделение от государства — ведет к церкви живых, чтобы быть церковью Христовой. Нужно восстановить роль мирян и общины для полноценной церковной жизни, чтобы церковь стала не институтом, а собранием живых. Будем следовать этому пути, начатому 100 лет назад.