В последнее время цензура все чаще ищет в компьютерных играх «деструктивное воздействие», а цензоры утверждают, что подростковая жестокость прямо связана с ними. Разбираемся, так ли это.

Вопрос о влиянии видеоигр на поведение людей, и в частности детей, волнует родителей, депутатов, политиков, социологов и еще огромное количество людей уже полвека, то есть с 1970-х, когда видеоигры и появились. Между тем еще этой зимой в Государственной думе (и за ее пределами) активно обсуждался законопроект о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, а Вячеслав Володин прямо связывал видеоигры с насилием в школах в своем Telegram-канале: «За последние годы произошел ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх».

Для игрового сообщества в России такие заявления уже давно не новости: так, в 2010 году в Госдуме предлагали внести игру Call of Duty: Modern Warfare 2 в список экстремистских материалов; в 2014-м, после стрельбы в школе № 263, депутат Олег Михеев предложил законопроект, запрещающий открытую продажу жестоких компьютерных игр, а чуть позже подарил и идею о запрете игр, оскорбляющих россиян; схожие законопроекты появлялись и в 2018-м, а в 2023 году в Федеральном собрании предлагали создать реестры запрещенных и разрешенных видеоигр. Закончится ли эта истерия каким-то реальным законопроектом на этот раз или все так и останется на бумаге — сказать трудно.

Мы же попробуем поговорить о том, справедливы ли вообще все эти обвинения. И действительно ли, поиграв в тот же Minecraft, можно неожиданно обнаружить в себе желание убивать? И прежде всего: насколько вообще актуальна проблема? Так ли часто мы встречаемся с насилием в видеоиграх? Как показывают исследования, да: Юджин Провенцо еще в 1991 году показал, что в 40 из 47 популярных на тот момент видеоигр встречались сцены насилия; за два года до этого схожее исследование в компьютерных клубах в Канаде заявляло о наличии насилия в 71% игр из представленных.

Опросы по США в 1993 и 1996 годах среди школьников и подростков показали, что примерно 50% всех любимых игр опрашиваемых были непосредственно посвящены насилию. Эти данные оказываются достаточно симптоматичны для всей игровой индустрии: игры с насилием оказываются более динамичными, яркими и интересными, в них есть элемент риска, ради которого многие и начинают играть, поэтому неудивительно, что такие игры так распространены. В связи с этим, наверное, первое, что вспоминает абсолютно любой человек, когда слышит про компьютерные игры, это shooter (или просто «стрелялка»).

Некоторый перевес популярности жестоких игр в опросах в сторону мальчиков также вполне объясним как минимум гендерной социализацией, в которой, хотя бы в нашем обществе, насилие никогда никого не смущало. Но почему нам все-таки кажется, что сцены убийств в играх влияют на подростков хуже, чем игры в солдатиков или чтение «Тихого Дона»?

Сейчас, когда воспитание детей в школах и детсадах почти полностью перешло «на военные рельсы», сложно заподозрить властей в том, что их начал смущать некоторый милитаризм, присущий воспитанию мальчиков. При этом образ геймера практически однозначно связан с парнем-подростком, реже с мужчиной, но никогда не с женщиной.

Вспомним здесь один пример, который может быть достаточно показательным, — его, среди множества других, приводит в своей статье, посвященной анализу дискурса о видеоиграх в российской прессе, исследователь Егор Соколов: «Мать солдата, обвиняемого в убийстве 15 человек, рассказывает, как ее допрашивали: «Меня повели на допрос, который длился 3 часа. Спрашивали какие-то странные вещи: какая беременность была по счету, когда я рожала Влада, каким он родился, чем болел, когда первый раз пошел, во сколько лет заговорил, в какие игры играл… Под конец поинтересовались: играл ли он в компьютерную игру «Контр-Страйк»? Ну, конечно, играл. Все дети увлечены этой игрой. «Значит, там и научился убивать», — сделал вывод следователь».

И, как мы видим, милитаризм, служба в армии и множество социальных проблем пугают наше общество куда меньше, чем новые технологии и «иностранность».

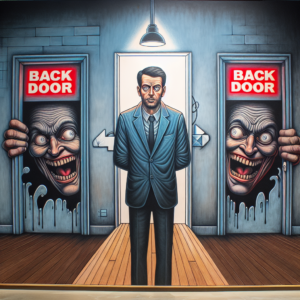

Связь между сценами насилия и определенным поведением людей пытались найти еще с момента появления газет. Годы шли, различные медиа сменяли друг друга, менялись форматы и технологии, но эта проблема, успешно обрастая теориями, дожила и до наших дней, воплотившись в страхе родителей и депутатов перед видеоиграми.

Начиная с 1910-х, когда доктор социологии Фрэнсис Фентон заявила о связи между чтением газетных статей и преступлениями, можно выделить около семи теорий, которые как-либо описывали характер подобной связи: три из них (возбуждения, стимулирования и социально-когнитивная теория обучения) напрямую связывают сцены насилия с насилием в реальной жизни, еще три (катарсиса, торможения и десенсибилизации) говорят о прямо противоположном, а одна (тезис отсутствия влияния) в принципе отрицает наличие какой-либо связи.

Если кратко, то первые три теории опираются на представление о том, что наблюдаемое насилие приводит к возбуждению и последующей агрессии, а также что определенные паттерны поведения, в частности насильственных действий, усваиваются людьми и позже реализуются в повседневной жизни. Помимо этого, исследователи заявляют, что рост насильственного поведения может быть связан с попытками оправдать насилие, которые часто встречаются в видеоиграх, когда, например, игроку предлагают убить инопланетян, преступников, захватчиков или просто враждебно настроенных людей.

Это якобы приводит еще и к снижению эмпатии по отношению к жертвам насилия: если игра тем или иным образом оправдывает насилие, представляя убитых в качестве «цели» и эксплицитно дегуманизируя их в качестве «не таких, как мы» (то есть инопланетян, иностранцев и так далее), то это может привести, по мнению некоторых авторов, и к реальному уменьшению способности к сочувствию и сопереживанию другим людям.

Так, например, Райс, Чаплин, Харрис и Куттс в работе 1994 года обнаружили, что насильники были менее эмпатичны, чем не насильники. К тому же считается, что частое наблюдение сцен насилия в играх или других медиа потенциально может приводить к паранойе, ощущению, что мир — это очень опасное место, в котором насилие встречается куда чаще, чем это происходит в действительности. В 1981 году Брайнт, Карвет и Браун экспериментально исследовали этот феномен и обнаружили, что демонстрация сцен насилия приводит к повышению тревожности и беспокойства о личной безопасности.

В теории это может способствовать повышению агрессивности в качестве попытки защититься или из-за сильного стресса, но подчеркну, что все это пока только версии. Другие три теории говорят прямо об обратном: частая демонстрация сцен насилия может приводить к снижению реального насилия. Они объясняют снижение уровня насилия тем, что у людей формируются привыкание к сценам насилия, они менее остро на него реагируют и, соответственно, меньше проявляют агрессию сами. К тому же агрессивное поведение в игре помогает людям снять физическое возбуждение и выплеснуть уже накопившиеся негативные эмоции.

Помимо этого, у людей появляется наглядная демонстрация последствий насильственных действий, вызывающая страх перед собственной агрессивностью. Все эти теории встречаются и в дискуссиях о видеоиграх — и даже чаще именно в них, так как игры предполагают вовлеченность игрока в сцены насилия, его непосредственное участие в них, в отличие от тех же новостей по телевизору или текстов.

Впрочем, часть из этих теорий позже была опровергнута экспериментально, и именно об этих исследованиях стоит поговорить отдельно. В 1985 году Грэйбилл с коллегами провели исследование и показали, что агрессивная игра никак не провоцирует насильственные действия, зато помогает отстаивать свои интересы и справляться со сложными ситуациями в жизни, действуя более уверенно. В 1986 году исследование Купера и Маки среди учащихся 4–5-х классов показало зависимость между игрой в жестокую видеоигру и агрессивным поведением, но… почему-то только для девочек. В то же время агрессивность мальчиков никак не изменилась вне зависимости от жестокости игры. Через год другие ученые, Сильверн и Уильямсон, провели похожий эксперимент с видеоигрой и жестоким мультфильмом и выявили увеличение агрессивности почти в два раза, а Андерсон и Форд показали закономерность между агрессивностью игры и уровнем тревожности у игрока. В этом же году Грейбилл, Строуниак, Хантер и О’Лири провели повторный эксперимент, чтобы устранить спорные моменты: всего было взято шесть видеоигр, половина из которых были связаны с проявлениями агрессии, а другая половина — нет.

После этого им показали панель с «кнопкой