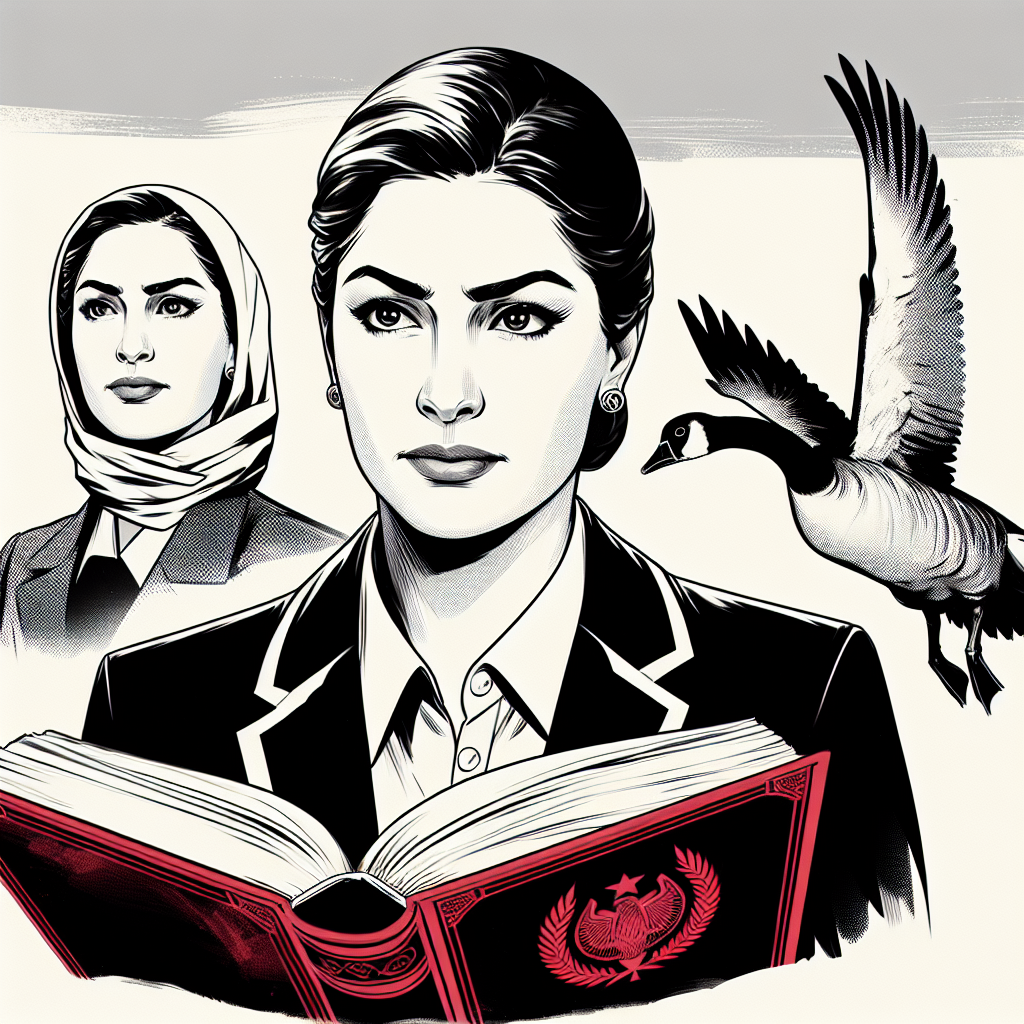

26 июня стало известно, что Министерство природных ресурсов передало департаменту охоты полномочия по ведению Красной книги. А за месяц до этого департамент возглавила Татьяна Арамилева, бывшая президент Росохотрыболовсоюза — крупнейшей в стране ассоциации охотников.

В научном и природоохранном сообществах оба эти события вызвали резкую критику: Арамилева известна очень специфическим взглядом на охрану редких животных. «Что такое Красная книга? В моем понимании, это пассивный инструмент защиты биоразнообразия. Что такое охота? Это активный инструмент защиты биоразнообразия», — говорила она на Петербургском международном юридическом форуме 21 мая 2025 года, за неделю до своего назначения в министерство.

Собеседники газеты “Новая” считают позицию Арамилевой либо неискренней, либо оторванной от российской реальности. Они указывают, что в России охотничьи хозяйства склонны преувеличивать количество животных на своих территориях, чтобы продавать больше квот на отстрел — о реальном сохранении или преумножении популяций речи не идет.

Экологи также замечают, что Татьяна Арамилева была помощником депутата Государственной Думы Владислава Резника, который является лоббистом трофейной охоты, не имеющей хозяйственной цели, а нужной лишь, чтобы потешить самолюбие охотника. Как бы то ни было, Красная книга оказалась в распоряжении одного из своих главных критиков.

Дело семейное. Удивительно, но официальной биографии главы департамента развития охотничьего хозяйства в Сети нет. Из собранного по крупицам: родилась в 1958 году на Командорских островах и, если верить одной из хвалебных публикаций, «ползать начала на огромной шкуре камчатского медведя». Отучилась на охотоведа, работала в зверосовхозе, а в 2009–2012 годах возглавляла управление по надзору за использованием объектов животного мира Приморского края.

Бывший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН, кандидат биологических наук Виктор Лукаревский работал с Татьяной Арамилевой во времена ее приморской чиновницей и говорит, что она с тех пор не изменилась, даже стала жестче. — Я знаю семью Арамилевых примерно с 1997 года, — говорит Лукаревский. — Познакомился с ними во Владивостоке на Международной конференции по сохранению дальневосточного леопарда. Я их тогда мало знал, но меня вовлекла в проблемы леопарда и амурского тигра Наталья Моралева, на тот момент руководитель дальневосточного отделения WWF*. Тогда вокруг WWF собралась достаточно интересная группа — некий актив серых кардиналов: биолог-охотовед Павел Фоменко, кинодокументалист Василий Солкин, Владимир Арамилев и другие.

Лукаревский вспоминает, что в 2010 году Арамилева инициировала заседания комиссии по редким видам, которые фактически курировал Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. — Вопросом стало выведение из Красной книги аборигенной популяции пятнистого оленя, которая сосредоточена на юге Сихотэ-Алиня, в Лазовском заповеднике и на прилегающих территориях, — продолжает он. — Я выступал на этом заседании основным оппонентом. Вся комиссия единогласно поддержала мою точку зрения, все были против исключения аборигенной популяции пятнистого оленя из Красной книги.

Татьяна Сергеевна обосновывала свою точку зрения тем, что, во-первых, популяция, сохранившаяся в Лазовском заповеднике, якобы едина с популяцией юго-западного Приморья. Она говорила, что численность пятнистых оленей выросла, и потому нет необходимости в их охране.

Но на самом деле основной мотив исключения из Красной книги и перевода пятнистого оленя в промысловые виды был достаточно прозрачен: она лоббировала интересы охотников.

По словам Лукаревского, вблизи Лазовского заповедника находилось охотничье хозяйство, которое принадлежало Институту устойчивого природопользования, фактическими владельцами которого он называет Арамилевых. — На той территории пятнистый олень был достаточно обычным объектом, и они, понятно, хотели иметь возможность доступа к его эксплуатации, — говорит ученый. Исключение аборигенной популяции пятнистого оленя Приморского края из Красной книги произошло позже — в 2021 году, когда Арамилева уже возглавляла Росохотрыболовсоюз. В десятых годах его удалось отстоять.

Я не могу назвать Татьяну Сергеевну эрудированным или владеющим глубокими знаниями специалистом. Но у нее есть очень интересное умение — достаточно громко отстаивать свою точку зрения, выучив несколько правильных словосочетаний и умело ими пользуясь.

При этом стоит отметить, что вся семья Татьяны Арамилевой — из экологического сообщества. Ее отец Сергей Мараков — охотовед, зоолог, кандидат географических наук. Бывший муж Владимир Арамилев — директор Лазовского заповедника. А сын Сергей возглавляет центр «Амурский тигр», который отвечает за сохранение в России редкого хищника.

Такие семьи в России называют династиями. Часто о них говорят с придыханием. Но Арамилевых в природоохранной среде скорее критикуют.

В апреле этого года Лазовский заповедник оказался в центре скандала из-за массовых увольнений сотрудников научного отдела: зоологов, изучавших амурских горалов и тигров, сократили, предложив им должности уборщиц и слесарей. В «Экспертном совете по заповедному делу» после этого заявили, что заповедник просто не сможет исполнять возложенные на него государством исследовательские функции.

Но Минприроды проблемы в этом не увидело и ответило на коллективное письмо 49 ученых и сотрудников охраны природы обыкновенной отпиской. А «Амурский тигр» зоологи периодически критикуют за предоставление оптимистичных отчетов о состоянии популяции хищника и среды его обитания. Ученые считают, что центр пытается угодить Владимиру Путину, относящемуся к тиграм с личной симпатией. И потому его специалисты скрывают, что хищникам не хватает пищевых ресурсов из-за масштабных рубок леса — именно из-за этого, отмечают они, тигры идут «охотиться» на собак и скот в дальневосточные села.

Татьяна Сергеевна — дочка Сергея Маракова, известного охотоведа, преподавателя Кировского Всесоюзного научно-исследовательского института. Он выпустил огромную плеяду охотоведов. А в России, и не только в России, охотничье лобби имеет огромное влияние на власть. Я слышал очень много очень хороших отзывов про ее отца, но, похоже, она не его копия. Однако она пользуется его связями.

Через WWF в свое время осуществлялся целый ряд мероприятий: например, они приложили усилия к созданию практически всех национальных парков Дальнего Востока. Они инициировали создание специнспекции «Тигр» в 1990-х годах. И на том этапе Татьяна Сергеевна заработала большие очки в природоохранном сообществе. Но если на своей предыдущей должности она служила выразителем интересов охотников, то теперь будет отвечать, скажем так, и за законодательную часть. И я думаю, что ее назначение на должность директора департамента и передача ведения Красной книги приведут к тому, что мы через год-два узнаем об исключении оттуда многих популяций редких видов.

После перехода Татьяны Арамилевой в Минприроды на охотничьих ресурсах началось ликование. «Она попробовала все проблемы нашего многострадального охотничьего хозяйства — от промысла в труднодоступных дальневосточных регионах до выведения из Красной книги видов, достигших критической промысловой численности», — писал главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар. В своей статье он упомянул аборигенную популяцию пятнистого оленя в Приморском крае, вычеркнутую из краснокнижного списка в 2021 году — ту самую, за которую боролся Виктор Лукаревский. Однако это — совсем не единственный пример лишения животных охранного статуса.

При составлении обновленной редакции Красной книги региональные министерства природных ресурсов и Росохотрыболовсоюз добивались исключения из нее — или невключения в нее вопреки рекомендациям ученых — полутора десятков видов: гималайского медведя, серого гуся, серой утки, кавказской серны, кавказского благородного оленя, сибирского горного козла и других. Обоснования этому приводились весьма эмоциональные.

В частности, несмотря на сокращение численности гуменников с 2012 по 2016 годы с 386 тысяч особей до 189 тысяч, Росохотрыболовсоюз настаивал: «Внесение гуменника в Красную книгу может неблагоприятно сказаться на социальной обстановке в Дальневосточном регионе, так как весенняя охота для охотников — единственный вид отдыха в условиях нынешнего непростого экономического состояния в стране».

Вопреки научным данным о сокращении численности серых гусей с начала 1990-х годов в два раза, министерство экологии Омской области писало: «Включив серого гуся в Красную книгу, мы поставим охотников перед выбором: увидеть налетающего серого гуся и проводить его взглядом или поддаться о